Unternehmer und Selbstständige müssen Wirtschaftsgüter, die sie für ihren Betrieb anschaffen, steuerlich korrekt behandeln – und dabei auf die sogenannten Geringwertigen Wirtschaftsgüter (GWG) achten. Für das Jahr 2025 sind die GWG-Grenzen konstant geblieben, das heißt, es gibt keine Anhebung und keine absehbaren Änderungen gegenüber den Vorjahren. Bewegliche, abnutzbare und selbständig nutzbare Wirtschaftsgüter bis zu einem bestimmten Wert können im Jahr der Anschaffung sofort als Ausgabe verbucht oder wahlweise über mehrere Jahre verteilt abgeschrieben werden. Das verschafft insbesondere kleinen und mittleren Betrieben Flexibilität bei Investitionen und verbessert die Liquidität, indem die Steuerlast gezielt beeinflusst wird.

GWG bieten sowohl steuerliche Vorteile als auch Entlastung bei der Buchhaltung, wenn die jeweiligen Vorgaben eingehalten werden. Ob Sofortabschreibung oder Sammelposten – mit dem richtigen Vorgehen können Unternehmen diverse Anschaffungen optimal in die Steuerplanung einbinden. Im Folgenden finden Sie alle relevanten Informationen rund um die aktuellen GWG-Grenzen 2025, Voraussetzungen für deren Einsatz, typische Beispiele, die maßgeblichen Abschreibungsverfahren und nützliche Praxistipps für eine effiziente Nutzung der GWG-Regelungen.

Inhaltsverzeichnis

Was sind Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) und wie funktioniert die GWG-Grenze 2025?

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) sind Anlagegüter, die beweglich, abnutzbar und selbstständig nutzbar sind – also beispielsweise einzelne Büromöbel, kleinere Maschinen oder elektronische Geräte wie Laptops. Sie unterscheiden sich von anderen Anlagegütern vor allem durch ihren niedrigeren Wert und die Möglichkeit, die Anschaffungskosten steuerlich gezielt abzusetzen. Dabei gilt für das Steuerjahr 2025 eine feste GWG-Grenze: Wirtschaftsgüter mit einem Nettowert bis zu 800 Euro können nach wie vor als GWG eingestuft werden.

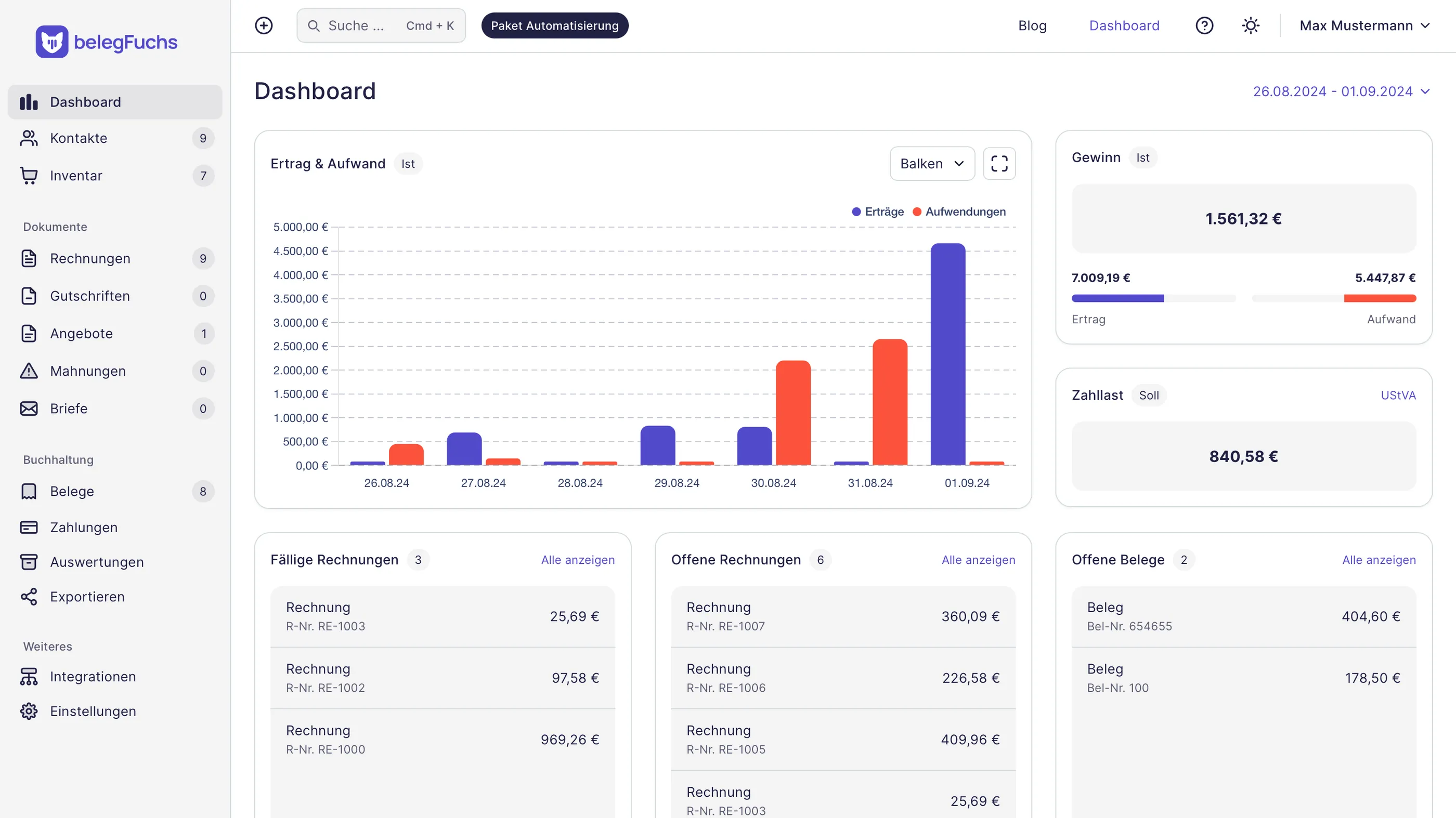

belegFuchs, Ihre moderne Buchhaltungssoftware

belegFuchs unterstützt Sie bei der Erstellung von Rechnungen, Angeboten & Mahnungen, beim Erfassen der Belege, bei der Kundenverwaltung und vieles mehr.

Für Unternehmen bedeutet die Einhaltung der GWG-Grenze, dass sie bestimmte Anschaffungen flexibel abschreiben dürfen, ohne über Jahre hinweg mit komplexen Abschreibungsplänen arbeiten zu müssen. Die Grenze ist jedoch nicht willkürlich gewählt, sondern basiert auf klaren gesetzlichen Vorgaben. Werden Wirtschaftsgüter gekauft, deren Wert die Grenze überschreitet, greifen andere Abschreibungsmodelle – etwa die reguläre Abschreibung über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer. Bleibt ein einzelner Gegenstand unter dem Grenzwert, kann er direkt abgeschrieben werden, was die Steuerlast in genau dem Jahr der Anschaffung optimal reduziert.

Aktuelle GWG-Grenzen 2025 im Überblick

Für das Jahr 2025 gelten folgende GWG-Grenzen: Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von bis zu 250 Euro (netto) dürfen unkompliziert sofort voll abgeschrieben werden – eine Dokumentationspflicht besteht hier nicht. Bei Wirtschaftsgütern mit einem Nettowert zwischen 250,01 und 800 Euro steht Unternehmern die Wahl zwischen Sofortabschreibung (mit GWG-Verzeichnis) oder Poolabschreibung (Sammelposten über fünf Jahre) offen. Für Wirtschaftsgüter zwischen 800,01 und 1.000 Euro greift die Möglichkeit der Sammelpostenbildung, allerdings sind sie keine klassischen GWG mehr. Liegt der Wert über 1.000 Euro, ist eine normale Abschreibung über die betriebliche Nutzungsdauer erforderlich.

Gerade die Grenze von 800 Euro sorgt in der Praxis immer wieder für Fragen, insbesondere wenn andere Regelungen diskutiert werden. Für das Jahr 2025 bleibt sie jedoch bestehen – eine geplante Anhebung auf 1.000 Euro wurde nicht umgesetzt. Nachfolgende Tabelle gibt einen schnellen Überblick über die Abschreibungsmöglichkeiten:

| Nettowert des Wirtschaftsguts | Abschreibungsmöglichkeit | Dokumentationspflicht |

|---|---|---|

| bis 250 Euro | Sofortabschreibung | keine |

| 250,01 bis 800 Euro | Sofortabschreibung oder Pool | GWG-Verzeichnis notwendig |

| 800,01 bis 1.000 Euro | Poolabschreibung | Sammelposten notwendig |

| über 1.000 Euro | Regelabschreibung | Aktivierung, AfA über Nutzungsdauer |

Vor einer Anschaffung lohnt sich also ein genauer Blick auf die Nettokosten, denn die Einordnung entscheidet über die steuerliche Behandlung im Folgejahr.

Voraussetzungen für die Anwendung der GWG-Grenzen

Die steuerliche Einordnung als GWG ist an bestimmte Voraussetzungen geknüpft. Nur bewegliche, abnutzbare und eigenständig nutzbare Wirtschaftsgüter kommen für die GWG-Regel in Betracht. Immobilien oder fest mit dem Gebäude verbundene Anlagen sind grundsätzlich ausgenommen, ebenso Wirtschaftsgüter, die nicht selbstständig genutzt werden können (z. B. spezielle Erweiterungen für Maschinen oder Monitore, die nur in Verbindung mit einem PC funktionieren).

Eine korrekte Einordnung ist besonders für die Steuererklärung und Buchführung entscheidend, denn bei einer Betriebsprüfung müssen die festgelegten Bedingungen und die Einhaltung der GWG-Grenzen nachweisbar sein. Auch spielt die betriebliche Nutzung eine Rolle – reine Privatanschaffungen dürfen nicht als GWG abgeschrieben werden. Wichtig: Maßgeblich für die Grenze sind die Nettokosten ohne enthaltene Umsatzsteuer.

Was gilt als GWG? Typische Beispiele und Ausnahmen

Klassische Beispiele für GWG sind Bürostühle, kleinere Maschinen, Tischrechner, Telefone, Laptops und Kaffeemaschinen, wenn die Einzelkosten die jeweilige Grenze nicht überschreiten. Ebenso zählen Werkzeuge und viele technische Geräte wie Barcode-Scanner oder Tablets dazu. Ausschlaggebend ist stets die eigenständige Nutzbarkeit des jeweiligen Gegenstands.

Nicht als GWG behandelt werden beispielsweise Monitore, Drucker oder Computerzubehör, sofern sie nur mit weiteren Geräten einsatzfähig sind. Auch Wirtschaftsgüter, die fest mit einem Gebäude verbunden sind – wie eingebaute Fußbodenheizungen – fallen nicht unter diese Regelung. Besonderheiten gibt es bei sogenannten Komplettsystemen: Besteht ein Wirtschaftsgut aus mehreren selbstständig nutzbaren Teilen, wird in der Praxis meist das komplette System betrachtet, sofern eine Nutzung der Einzelteile ohne die Gesamtheit wirtschaftlich nicht sinnvoll ist.

Abschreibungsverfahren bei GWG 2025: Sofortabschreibung und Poolabschreibung

Um Geringwertige Wirtschaftsgüter bestmöglich steuerlich einzusetzen, stehen für 2025 verschiedene Abschreibungsverfahren zur Verfügung. Die Sofortabschreibung bringt eine sofortige Entlastung im Anschaffungsjahr, wohingegen die Poolabschreibung eine gleichmäßige Verteilung der Anschaffungskosten über fünf Jahre erlaubt. Die Wahl hängt vom Wert des Wirtschaftsgutes sowie von der eigenen Steuerstrategie ab. Bei der Poolabschreibung müssen sämtliche Wirtschaftsgüter eines Jahres innerhalb des jeweiligen Preisrahmens zusammengefasst werden – Einzelentscheidungen sind hier nicht möglich.

Die Wahl des Verfahrens sollte im Vorfeld gut durchdacht werden, denn sie wirkt sich unmittelbar auf die kurzfristige oder langfristige Steuerentlastung aus. Während Betriebe mit Sofortabschreibung im Jahr der Anschaffung Kosten voll abziehen können, sorgt die Poolabschreibung für gleichmäßige Belastung der Folgejahre. Welche Variante am besten passt, hängt meist davon ab, wie kurzfristig Liquidität benötigt wird und ob größere oder mehrere GWG in kurzer Zeit angeschafft werden.

Sofortabschreibung – Alle Vorteile und Anforderungen

Die Sofortabschreibung kommt besonders dann zum Tragen, wenn ein Betrieb schneller steuerliche Entlastung erzielen will. Dabei können alle GWG mit einem Nettowert bis zu 800 Euro sofort in voller Höhe im Anschaffungsjahr als Betriebsausgabe gebucht werden. Ein großer Vorteil ist die sofortige Steuerersparnis, wodurch Unternehmen flexibler auf Liquiditätsengpässe reagieren können. Gerade bei häufiger anfallenden kleineren Investitionen lohnt sich diese Methode, da die Buchhaltung erheblich vereinfacht wird.

Allerdings gibt es formale Anforderungen zu beachten: Für GWG zwischen 250,01 Euro und 800 Euro besteht eine Dokumentationspflicht, d. h. ein GWG-Verzeichnis muss geführt werden. Das Verzeichnis muss alle relevanten Angaben wie Anschaffungsdatum, Bezeichnung, Kosten und Nutzungsdauer enthalten. Für GWG bis 250 Euro entfällt diese Pflicht. Zudem muss pro Wirtschaftsjahr einheitlich entschieden werden, welches Abschreibungsverfahren gewählt wird.

Poolabschreibung – Funktionsweise und steuerliche Auswirkungen

Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten zwischen 250,01 und 1.000 Euro dürfen in einem Sammelposten (Pool) zusammengefasst und über fünf Jahre linear abgeschrieben werden. Die Vorteile der Poolabschreibung liegen in der Budgetplanung, da die Ausgaben über mehrere Jahre gleichmäßig verteilt werden. Mit dieser Methode kann die Steuerlast über einen längeren Zeitraum glattgezogen werden – sinnvoll zum Beispiel für Unternehmen, die mit Schwankungen beim Gewinn rechnen.

Alle Wirtschaftsgüter im jeweiligen Wertebereich eines Kalenderjahres gehören in denselben Pool, einzelne Ausnahmen sind nicht zulässig. Ein wichtiger Punkt: Die tatsächliche Nutzungsdauer einzelner Wirtschaftsgüter spielt keine Rolle – sie werden unabhängig davon über exakt fünf Jahre abgeschrieben, auch wenn sie vorher ausgemustert oder verkauft werden.

Regelabschreibung für Wirtschaftsgüter über der GWG-Grenze

Überschreitet der Nettowert eines Wirtschaftsguts 1.000 Euro, greift die klassische lineare Abschreibung. Das heißt, der Anschaffungswert wird gleichmäßig über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer verteilt, basierend auf der amtlichen AfA-Tabelle (Absetzung für Abnutzung). Diese Methode ist zwar weniger flexibel und belastet die Liquidität langfristiger, ist jedoch für teurere Investitionen verpflichtend.

Bei größeren Anschaffungen bleibt keine Wahl zwischen Sofort- oder Poolabschreibung. Hier ist die korrekte Einordnung und Erfassung das A und O, um den Anforderungen des Finanzamts gerecht zu werden und die steuerlichen Nachteile zu minimieren.

Besondere Anforderungen: Dokumentation und steuerliche Behandlung von GWG

Die korrekte Dokumentation ist ein wichtiger Faktor bei der Nutzung der GWG-Regel. Während für GWG mit einem Wert bis 250 Euro keine besondere Dokumentationspflicht gilt, sieht das Gesetz für Wirtschaftsgüter zwischen 250,01 und 800 Euro vor, diese in ein sogenanntes GWG-Verzeichnis aufzunehmen. Eine lückenlose Dokumentation sorgt dafür, dass bei Betriebsprüfungen oder Nachfragen des Finanzamts jederzeit die Richtigkeit der Angaben nachweisbar ist.

Für alle über die Poolabschreibung abgewickelten Wirtschaftsgüter muss ein Sammelposten geführt werden, der ebenfalls genaue Angaben zu Anschaffung, Nutzungsdauer und Wertentwicklung enthält. Digitale Lösungen zur Buchhaltung bieten heute smarte Unterstützung zur sicheren Führung dieser Verzeichnisse.

GWG-Verzeichnis und Dokumentationspflichten

Das GWG-Verzeichnis muss zwingend alle Wirtschaftsgüter mit einem Nettowert zwischen 250,01 und 800 Euro aufführen. Für jedes einzelne GWG sind Bezeichnung, Anschaffungsdatum, exakte Kosten und der Zeitpunkt der Ausbuchung anzugeben. Liegt bereits eine strukturierte Buchführung oder ein entsprechendes Kontoblatt vor, kann das Verzeichnis auch durch einen eindeutigen Hinweis auf die entsprechenden Buchungsunterlagen ersetzt werden.

Die Sorgfalt bei der Dokumentation hilft nicht nur im Austausch mit dem Finanzamt, sondern minimiert das Risiko steuerlicher Korrekturen oder Nachforderungen. Besonders bei häufigen Investitionen ist eine automatisierte Verwaltung des GWG-Verzeichnisses empfehlenswert.

Steuerliche Vorteile und Optimierungsmöglichkeiten

GWG bieten Betrieben durch die Sofortabschreibung einen direkten Steuerentlastungseffekt. Die Möglichkeit, geringwertige Investitionen vollständig im Anschaffungsjahr geltend zu machen, eröffnet Spielraum, um Gewinne im jeweiligen Jahr zu senken und die Liquidität gezielt zu steuern. Die Pool- oder Regelabschreibung hilft dagegen, Gewinne über mehrere Jahre zu glätten – nützlich bei erwarteten Erlösschwankungen oder größeren Investitionen.

Wer GWG gezielt in die Steuerplanung einbezieht, profitiert nicht nur finanziell, sondern optimiert auch interne Buchhaltungsprozesse. Die frühzeitige Planung und konsequente Dokumentation der Anschaffungen vermeidet spätere Probleme mit dem Finanzamt.

Strategien für den optimalen Einsatz der GWG-Grenze 2025

Gerade am Jahresende kann es sinnvoll sein, geplante Anschaffungen so zu steuern, dass Wirtschaftsgüter noch im aktuellen Geschäftsjahr als GWG abgesetzt werden können. Hier können Steuerspareffekte genutzt werden, gerade wenn hohe Gewinne erwartet werden. Für Unternehmen, die regelmäßig kleinere Investitionen tätigen, lohnt sich eine genaue Überwachung der GWG-Grenzen und ein strategisches Zeitmanagement bei der Anschaffung.

Wird dagegen absehbar, dass im nächsten Jahr die Gewinne fallen, kann die Poolabschreibung der richtige Weg sein, um die Steuerlast gleichmäßiger zu verteilen und so eine optimale Liquiditätsplanung zu erreichen. Wichtig bleibt, dass alle gewählten Verfahren im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben stehen und einheitlich angewendet werden.

Praktische Beispiele zur GWG-Nutzung in 2025

Ein IT-Dienstleister kauft im Januar 2025 mehrere neue Laptops für die Belegschaft – jede Anschaffung kostet netto 780 Euro. Da die Grenze für die Sofortabschreibung bei 800 Euro liegt, können sämtliche Laptops sofort im Jahr der Anschaffung als Betriebsausgabe voll abgesetzt werden, was die Steuerlast im gleichen Jahr reduziert. Die Dokumentation läuft per GWG-Verzeichnis.

Ein Handwerksbetrieb entscheidet sich dagegen für die Poolabschreibung: Er erwirbt im Frühjahr mehrere Werkzeuge (Bohrmaschine 600 Euro, Schleifer 450 Euro, Säge 980 Euro). Diese werden zusammen in einem Sammelposten geführt und gleichmäßig über fünf Jahre abgeschrieben, unabhängig davon, wie lange die einzelnen Werkzeuge tatsächlich im Betrieb sind.

Häufige Fehler und wie Sie diese vermeiden

Ein häufiger Fehler liegt in der fehlerhaften Dokumentation von GWG oder der unsachgemäßen Einordnung von Wirtschaftsgütern, die als GWG gelten sollen. Besonders kritisch wird es, wenn aus Versehen nicht eigenständig nutzbare Geräte (wie Monitore) als GWG abgeschrieben werden. Ebenso problematisch ist die Missachtung der einheitlichen Anwendung der Abschreibungsvarianten innerhalb eines Wirtschaftsjahres. Manche Betriebe versäumen es, das GWG-Verzeichnis zu pflegen, was bei Betriebsprüfungen schnell zu Nachforderungen führt.

Die Einhaltung der einschlägigen Regelungen, eine aktuelle Buchführung sowie eine rechtzeitige Abstimmung mit dem Steuerberater schützen vor diesen Fehlern. Wer zudem Anschaffungen genau plant und die GWG-Grenze klug ausschöpft, kann die steuerlichen Vorteile im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten komplett nutzen.